5月1日に東京流通センターで行われる文学フリマ東京にて、

シノハラユウキ『フィクションは重なり合う――分析美学からアニメ評論へ』を発行します。

詳細は→5/1文学フリマ東京にて『フィクションは重なり合う』発行 - logical cypher scape

*1

『フィクションは重なり合う――分析美学からアニメ評論へ――』

シノハラユウキ

A5・188ページ、700円

文学フリマ開催概要

開催日 2016年5月1日(日)

開催時間 11:00〜17:00予定

会場 東京流通センター 第一展示場*2

アクセス 東京モノレール「流通センター駅」徒歩2分

一般来場 当日の一般来場は無料です。出店者カタログ無料配布(先着・無くなり次第終了)

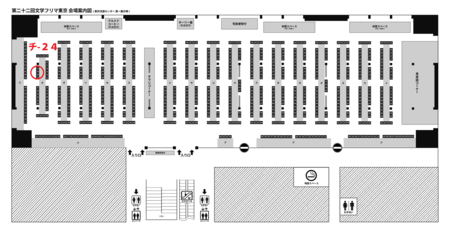

ブースは「チ-24」

文学フリマwebカタログ(シノハラユウキ)

配置図

元々、今回の本をどうするかということについて、当初は、評論というよりは、フィクションの哲学についての解説をメインにする企画を立てていました。

最終的にも、「補論4.分析美学・描写の哲学・フィクションの哲学について」という章として、その企画の片鱗は残っているのですが、評論がメインとなり解説パートは結構カットしました。

というわけで、ここではボツになった章をブログに載せることにします。

フィクションのパラドックスについて

フィクションのパラドックスとは、以下のような3つの前提について、全てもっともらしく見えるが、同時には成り立たないというものである。1975年のコリン・ラドフォードの論文がきっかけになって、現代の美学において議論されるようになった。

(1)フィクションの鑑賞者は、フィクションの登場人物などに対して恐怖や憐れみなどの感情を抱いている。

(2)何らかの対象に対して感情を抱くとき、その対象が実在していることを信じていなければならない。

(3)フィクションの鑑賞者は、フィクションの登場人物などが実在していることを信じてはいない。

(1)について

ホラー映画においてスライムが接近してくるシーンを見たときに、近づいてくるスライムを怖れることや、『アンナ・カレーニナ』を読んでアンナ・カレーニナの運命に憐れみを覚えることなどのことで、確かに私たちはフィクションの登場人物に対して感情を抱いているように思われる。

(2)について

不幸な境遇におかれた子どもの話を聞いて悲しんだところ、実はそんな子どもはいなかったのだと知れば、その悲しみは消えるだろう。また、試験の合格に対する喜びを抱いたとしても、実はその合格の知らせが間違いだったということになれば、その喜びも消えるだろう。感情の対象が実在しないと、その感情も消えてしまうのである。ここから、感情があるには、感情の対象が実在していることを信じていることという条件がでてくる。

(3)について

ホラー映画の鑑賞者は、スライムが本当に自分に向かって近づいているとは信じていないし、『アンナ・カレーニナ』の読者は、アンナ・カレーニナが実在の人物だとは信じていない。

(2)と(3)をどちらも認めると、スライムへの恐怖やアンナ・カレーニナへの憐れみを抱いていないこととなり、(1)と矛盾する。これがいわゆる「フィクションのパラドックス」である。

パラドックスを解消するためには、(1)、(2)、(3)のうちのいずれかを否定する必要がある。

(3)の否定

まず、(3)を否定する選択肢から検討してみよう。

つまり、鑑賞者はフィクションの対象が実在していることを信じている、というものである。この立場をとる場合、フィクションの対象の実在をいつも信じている、というわけではなくて、感情が生じる時には信じている、という場合が多いだろう。例えば、一方では信じていないのだが、他方では信じているような状態、あるいは一時的に信じている状態。これは、19世紀の批評家コールリッジによって「不信の宙吊り」と呼ばれた事態とも言えるかもしれない。

しかし、フィクションの鑑賞時の状態として、本当にそのような状態になっているか疑問はある。例えば、信じていてなおかつ信じていない状態というのがどういう状態なのか分からないという問題。また、もしスライムの実在を一瞬でも信じていたならば、恐怖を感じたときに劇場から実際に逃げ出すのではないかという問題。また、フィクションの対象に対して感情を抱く際には、その感情は鑑賞していない時まで続くこともあり、その間ずっと実在を信じているとはいえないという問題などがある。

ウォルトンの立場((1)の否定)

次に、ウォルトンがとった道である、(1)の否定を見てみることとする。

つまり、フィクションの鑑賞者は、フィクションの対象に怖れや憐れみといった感情を抱いていない、という考えだ。

しかし、ここでこの(1)の主張をより正確に捉え直す必要がある。ここでウォルトンが否定しているのは、「文字通りの(literal)な感情」を抱いていることである。フィクションに対しても、何らかの意味では感情を抱いているのは確かである。だがそれは、実在する対象に抱く怖れや憐れみと、文字通りの意味で同じ怖れや憐れみというわけではないということだ。

ウォルトンは、感情を以下のように説明する。

準感情(quasi-emotion)+信念=感情

竜巻が近づいてくることに対して、怖れを感じている場合、

準恐怖(quasi-fear)+「竜巻が近づいている」という信念=竜巻が近づいていることへの恐怖

となる。

- 準恐怖とは何か。

それは、心拍数が増すとか冷や汗が出るとかいった身体的な反応のことである。ただし、こうした身体的反応だけでは「恐怖」とは言わない。それが、何に対する恐怖なのかということと組み合わさって、「恐怖」となる。

ウォルトンは、ホラー映画のスライムに対しても、準恐怖が発生すると考える。これに、「スライムが近づいてくる」というごっこ遊びが組み合わせることで、ごっこ遊びとしてのスライムへの恐怖となる。

準恐怖+「スライムが近づいてくる」というごっこ遊び=スライムが近づいてくることへのごっこ遊びとしての恐怖

ホラー映画の鑑賞者は、自分の準恐怖という身体的な反応を想像のオブジェクトとして、「自分は近づいてくるスライムを怖れている。」という想像をしているのである。

- 文字通りの恐怖とごっこ遊びの恐怖の違い

文字通りの恐怖ではなく、ごっこ遊びの恐怖であるということについて、ウォルトンはこの2つには違いがあることを指摘する。竜巻が近づいてくることに対する恐怖は、その場から逃げ出すなどの行動を伴う一方で、スライムが近づいてくることに対する恐怖は、そのような行動を伴わない。叫ぶなどの反応はするかもしれないが、文字通りの恐怖とごっこ遊びの恐怖とでは、アウトプットが異なっているものである。

このウォルトン説に対するよくある誤解として、「準恐怖」という言い方から、実際の恐怖よりも弱い恐怖だと捉えられたり、ごっこ遊びの恐怖という言い方から、偽物の恐怖だと捉えられることがある。しかし、既に見てきたように、準恐怖とは、実際の恐怖にも伴っている身体的反応のことであって、強弱とは関係がないし、また本物か偽物かといった区別とも関係していない。ここで区別されているのは、文字通りの恐怖であるのか、ごっこ遊びとしての恐怖であるのか、という区別である。

ラマルクの立場((2)の否定)

ウォルトンによれば、準恐怖という身体的反応は、文字通りの恐怖であっても、ごっこ遊びの恐怖であっても起こるものである。では、フィクションの対象に対してどうして準恐怖が起こるのか、と疑問を持った人もいるのではないだろうか。しかし、ウォルトンはこの点に関して、はっきりとした説明はしていない。

ウォルトンは、感情がどのような構成要素から成り立っているのかという点からこの問題にアプローチしているのであって、感情がどのような原因によって引き起こされるのかという点からこの問題にアプローチしているわけではないのだろう。因果的な説明が不足していることをウォルトンも気付いているが、フィクションのパラドックスに関しては、重要な問題だと考えていないようだ。

これに対して、因果的な問題からアプローチしたのが、ラマルクであり、ラマルクは(2)を否定している。

ラマルクは、感情は実在する対象によって引き起こされるだけでなく、思考thoughtによっても引き起こされると論じている。例えば、目に針が刺されることを考えるだけで、針が実際になかったとしても、恐怖、あるいはウォルトンが言うところの準恐怖が引き起こされることがあるだろう。実在するものだけでなく、思考も感情の原因となる。だから、実在するという信念は必要がない、というのがラマルクの立場である。スライムは実在していないし、鑑賞者も実在していることを信じてはいない。だが、「スライムが近づいてくる。」という思考が、準恐怖や恐怖を引き起こしているのである。

ウォルトンは準恐怖の原因について説明していなかったが、ラマルクは準恐怖の原因を説明している。

一方で、このままだとラマルクは、文字通りの恐怖とごっこ遊びとしての恐怖のあいだにある違いを説明することができない。つまり、ホラー映画のスライムに対して恐怖したとしても、竜巻への恐怖と違って、その場を逃げ出したりはしないという違いだ。田村均や清塚邦彦によれば、ラマルクはこの点について、ウォルトン説に接近し、ほとんど変わりない立場となるという。田村は、ラマルク説は、ウォルトン説を補完するものであって、対立するものではないとしている。

(2)ではなく(1)を否定することの意義

- 認知説とその反例

さて、「(2)何らかの対象に対して感情を抱くとき、その対象が実在していることを信じていなければならない。」については、直観的に違和感を持つ人も多いのではないかと思う。

不幸な子どもは実はいなかった、あるいは合格通知は誤りだったということが分かれば、憐れみや喜びは確かに失われるはずで、その点で、実在を信じていることによって成り立っている感情もあるだろう。

一方で、先の針の例からも分かるように、実在しないことを信じていても、感情が生じることはあるように思われる。

実は、感情に信念が必要であるという立場は、感情についての認知説と呼ばれ、フィクションの哲学や美学ではなく、むしろ心の哲学などにおいて議論されているものである。そして、この立場は一時期隆盛していたのである。フィクションのパラドックスにおける(2)は、この立場が正しいことを前提としている。

ところが、そうではない感情の例というものもある。例えば、飛行機について安全であるということを完全に信じながらも、恐怖症のため、怖れを抱いてしまうことがあるだろう。また、かつて犬に襲われたことがあるため、今、目の前にいるがおとなしくて自分を噛むことがないと信じていても、犬を怖れるということもある。これらは、「飛行機が落ちるかもしれない。」という信念がないのに、「飛行機が落ちるかもしれない」という恐怖を抱いていたり、「犬が襲ってくるかもしれない。」という信念がないのに「犬が襲ってくるかもしれない」という恐怖を抱いている例である。こうした例は、認知説への反例となっている。

(ちなみに、こうした例は、感情の合理性という観点からも論じることができる。恐怖の原因となるような事態(飛行機が落ちるかもしれない、犬が襲ってくるかもしれない)を全く信じていないのにもかかわらず、それに対して恐れを抱くのは、合格していると信じていないのにもかかわらず合格を喜ぶのと同じように、理に適っていない感情なのではないか、ということである。感情と合理性、というと相反するもののように感じるかもしれないが、日常的にも「あなたには怒る理由はない。」など、感情に対して理に適っているかどうかという判断はしているものである。恐怖症など病気とみなされる場合も、本来怖れる必要のないものを怖れている、不合理なものとしてみなされているのだろう)

- フィクションのパラドックスについて考えることの意義

ステッカーは、認知説が必ずしも正しわけではないことが分かったにもかかわらず、フィクションのパラドックスについて考えることにはまだ意味があることを論じている。

まず、時折誤解されることだが、ウォルトンは認知説の立場をとってはいない。正確に言えば、「フィクションを怖れる」の段階ではまだ認知説の立場であったが、『ごっこ遊びとしてのミメーシス』では、先に挙げた恐怖症などの例に触れており、認知説の立場には立っていない(ステッカー、田村、高田敦史の指摘)。しかし、それでもなお、(2)ではなく(1)を否定する根拠として、既に何度か触れているが、文字通りの恐怖とごっこ遊びとしての恐怖では、アウトプットとなる行動傾向が違うということを挙げている。恐怖症なども、やはり逃げ出すなどの行動を伴う、文字通りの恐怖である。

ステッカーは、(2)を否定すればフィクションのパラドックス自体は解消されるにもかかわらず、多くの論者が(1)の否定に向かうことについて、(1)を否定することによって、感情の中には、文字通りの感情以外にも色々な種類があることが明らかにされたという意義を見出している

フィクションに対する情動的反応の複雑さ

対象が現実であれフィクションであれ、感情を抱くとき、何某かの身体的反応(心拍や汗など)=ウォルトンがいうところの準感情が引き起こされる。

しかし、これだけではそれが、一体何の感情であるのか、という感情の種類までは特定されない。それが、恐れであるのか興奮であるのか、どういった種類の感情であるのかを決めるのは、例えば、「竜巻が近づいてくる」といった信念などである。スライムが近づいてくることに対する感情は、身体的反応は恐怖と同じではあるけれど、恐怖とは別の種類の感情(ごっこ遊びとしての恐怖)である、ということになる。これは、文字通りの恐怖とは、種類が異なっているということであって、偽物の恐怖であるという意味ではない。

さて、森功次は、フィクションに対する感情が、現実に対する感情とは種類の異なる感情であるならば、そもそも、ごっこ遊び的な恐怖というものですらなく、ウォルトンの解決法よりもむしろ、西村清和が論ずるようなフィクション特有の感情とも考えられるのではないかという可能性に触れている。

- 悲劇の快

西村自身は、いわゆるフィクションのパラドックスについては論じていないが、伝統的なフィクションに対して抱く感情の問題に対して独自の解決案を提案している。どのような問題か、再びホラー映画を例にして簡単に定式化してみよう。

(1)ホラー映画を見て鑑賞者は恐怖を抱く。

(2)一般的に恐怖は不快な感情であり、人は、恐怖を避けようとする。

(3)ホラー映画の鑑賞者は、快感情を抱いており、ホラー映画を見ようとする。

ウォルトンが、文字通りの恐怖とごっこ遊びとしての恐怖の違いとして指摘した、行動傾向の違いに似ているが、ここでは快か不快かということがポイントなっている。恐怖とは不快な感情であるはずなのに、ホラー映画の鑑賞者はむしろ快を覚えている、つまりホラー映画を自分から見に行くのだし、場合によっては何度も見ようとする。本来、好ましい体験ではないはずのものも、フィクションになると好ましい体験になっている(ホラーに限らず、殺人事件を扱った作品などもそうだろう)。

こうした問題は、一般的に「悲劇の快」と呼ばれている。

従来、混合感情や美的な不快として説明されてきた。悲しい(怖い)のだけど、同時に悲しくない(怖くない)のがフィクションに対する感情的な体験なのだ、と。

しかし、西村はこれをパラドックスであるとみなし、別の解決方法を示す。

それは、悲劇の鑑賞者は、悲しいわけではなく、悲劇特有の感情を抱いているのだというものである。悲劇の快とは、悲しいことが快になっているわけではなく、悲劇という拵えものの作りの見事さに対する快なのである。

- 準感情と拵えもの

森は、ホラー映画を見る際に感じる準恐怖が何によって引き起こされたのかに着目する。

つまり、その動悸は、映画の音響によるものではないか、と。

となれば、その動悸(準感情)は、「スライムが近づいてくること」に対するごっこ遊び的恐怖ではなく、「映画の音」に対する驚きとして分類されるのではないかとも考えられる。

恐怖だとしても、単に恐怖ではなくて、驚きなど様々な要素が混ざり合った複雑なものなのであるかもしれない。

森は、フィクションとは「拵えもの」であり、フィクションへの情動的反応はそうした「拵えもの」への反応であるという西村的な観点が、フィクションのパラドックスにおける議論においては不足しているのではないかと指摘している。

参考文献

- 作者: 西村清和

- 出版社/メーカー: 勁草書房

- 発売日: 2015/08/28

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (22件) を見る

Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts

- 作者: Kendall L. Walton

- 出版社/メーカー: Harvard University Press

- 発売日: 1993/10/15

- メディア: ペーパーバック

- クリック: 6回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 西村清和

- 出版社/メーカー: 勁草書房

- 発売日: 1993/03

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 27回

- この商品を含むブログ (20件) を見る

清塚邦彦「実在しない事柄をよろこび、かなしむこと : フィクションのパラドックスをめぐって」

田村均「虚構世界における感情と行為 : ケンダル・ウォルトンの虚構と感情の理論

ロバート・ステッカー「我々はいまなおフィクションのパラドクスに関心を持つべきなのか?」

ウォルトンは感情の認知説をとっているのか? - うつし世はゆめ / 夜のゆめもゆめ

*1:使用画像クレジット:著作者:Brett Jordan、ライセンス:Creative CommonsAttribution http://free-images.gatag.net/2012/06/13/000000.html 著作者: bg_flo ライセンス:Creative CommonsAttribution http://free-images.gatag.net/2013/03/16/160000.html

*2:これまで開催してきた「第二展示場」とは同じ敷地内の別棟となります。