サブタイトルにある通り「進化の偶然と必然のナゾに実験で挑む」本

進化は、何百年何千年あるいはそれよりさらに長いスパンかけて起きるものであり、人間には直接観察できない、とダーウィン以来思われてきたわけだが、実際にはもっと短いスパンでも進化は起きる。

そもそもダーウィンの自然淘汰は、人間が行なっている品種改良=人為淘汰から発想されたわけで、適切な淘汰圧がかかれば、人間の観察可能な期間に進化はもちろん起きるのである。

しかし、人為淘汰はあくまでも人為であって、それか自然の中でも同じ速度では起きないだろうと思われていたのが、実はそうでもないというのが20世紀後半になり分かってきた、と。

また、科学研究において、ちゃんと条件を統制した上で実験しないと解明されたことにはならないという考えがある一方で、きれいなラボてできたからといってそれが自然の中でも起きてるとは限らないだろう、という考えもある。

じゃあ、自然環境の中で実験してみますか、というタイプの研究が、本書の中には出てくる

生物の進化を実験で確かめてみる、という研究についての本なのである

では、一体進化の何を確かめるのか。

進化の過程は偶然なのか必然なのか、偶有性と決定論のどちらが正しいのか、ということである。

スティーヴン・ジェイ・グールドとサイモン・コンウェイ=モリスとの間の対立について、と言い換えてもよい。

本書で繰り返し出てくるが、グールドは、進化のテープをリプレイしたら、という思考実験を提案した。本書で紹介される研究は、この思考実験を実際にやってみたもの、ともいえる。

グールドとコンウェイ=モリスが対立している、というのは何となく知っていたのだが、コンウェイ=モリスが近年になって、収斂進化についての事例をたくさん集めた本をだして、進化的決定論、進化の必然性を論じている、というのは知らなかった。

グールドは、進化における偶然性(偶有性)を重視し、進化を再度やり直したら、全く別の生き物が現れるだろうという

一方、コンウェイ=モリスは、進化における必然性(決定論)を主張し、進化は同じような環境に置いて繰り返し同じような生き物を生み出すという。

ここらへんの話が、最近どうも盛り上がっているらしい(?)というのが、本書を読んで何となくわかった。

この前読んだチャールズ・コケル『生命進化の物理法則』 - logical cypher scape2でも、グールドの名前は何度か言及されるものの、そこでなされる偶有性批判みたいなものがいまいちピンと来ていなかったが、この論争において、コンウェイ=モリス側・必然性側を、ちょっと違う視点から援護射撃している本、ということでもあったのか、というのが分かってきた。

なお、このコケルの本は、原著・訳書ともにロソスの本よりもあとに書かれており、コケルはこのロソスの本にも言及している。

では、ロソスは何と言っているのかというと、第一部と第二部では、進化における収斂の強さ、予測可能性の高さが次々と示されていく。

第三部も途中まではそうだが、途中から一転する。進化実験の中に偶有性が現れてくる。

まとめると、遺伝的に近縁な場合、収斂が起きやすいが、そうでないと、同じ環境に対しても違う適応が生じる、ということになる。

しかし、この本は何よりも、進化実験研究の面白さを伝えようとしている本で、ユーモラスな文章でもって、各フィールド実験の経緯、苦労、楽しさが書かれている。

また、この分野の新しさが分かるというか、あるいは、1人の人間が観察できる期間に、あるいは1つの研究助成金が続く間に実験ができるとはいえ、やはりそれなりに時間はかかるもので、紹介されているいくつかの研究については、「この本が書かれている時には、ちょうど論文をまとめているところで、まだ結果は分からない」というので終わっているものもある。

筆者のロソス自身が、この分野のパイオニアの1人でもあり、登場する研究者たちのことを生き生きと描いている。

ところで、翻訳者の人、ちょっと名前見たことあるなと思って調べたら、『生命の〈系統樹〉はからみあう』や『世界を変えた100の化石』の翻訳もしている人だった。どちらもいずれ読みたいと思っている本

生命の歴史は繰り返すのか?ー進化の偶然と必然のナゾに実験で挑む

- 作者:Jonathan B. Losos

- 発売日: 2019/06/01

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

まえがき

序章 グッド・ダイナソー

第一部 自然界のドッペルゲンガー

第1章 進化のデジャヴ

第2章 繰り返される適応放散

第3章 進化の特異点

第二部 野生下での実験

第4章 進化は意外と早く起こる

第5章 色とりどりのトリニダード

第6章 島に取り残されたトカゲ

第7章 堆肥から先端科学へ

第8章 プールと砂場で進化を追う

第三部 顕微鏡下の進化

第9章 生命テープをリプレイする

第10章 フラスコの中のブレイクスルー

第11章 ちょっとした変更と酔っぱらったショウジョウバエ

第12章 ヒトという環境、ヒトがつくる環境

終章 運命と偶然:ヒトの誕生は不可避だったのか?

謝辞

訳者あとがき

巻末注

索引

イラストレーター紹介

序章 グッド・ダイナソー

『アーロと少年』の話やディノサウロイドの話から始まる。地球外生命体やカモノハシの話なども。これらの話については、終章でまた戻ってくる

第一部 自然界のドッペルゲンガー

第1章 進化のデジャヴ

第2章 繰り返される適応放散

第3章 進化の特異点

第一部は、自然界に見られる実際の事例が数多く紹介される。

第1章では、コンウェイ=モリスの主張と、さまざまな収斂進化の例を紹介している。

第2章では、個々の種ではなく、生物相全体が収斂する、反復適応放散の例が紹介されている。具体的には、筆者の研究対象であるアノールトカゲである。アノールトカゲは、樹上性、地上性と適応放散するが、カリブのそれぞれの島でそれぞれ別個に、しかし非常によく似た形で適応放散している。

アノール以外に、千葉聡によるカタツムリの例も挙げられている。

また、島嶼化やベルクマンの法則など進化の法則性についても紹介されている(島嶼化というと、動物が小型化するのが有名だが、植物の場合逆に大型化するらしい)

このように第2章では、進化には法則性があり、予測可能な形で繰り返すことを示す事例が挙げられた。

第3章では逆に、収斂していない事例が挙げられる。ニュージーランドやオーストラリアなどがいい例だ。

そもそも、収斂といった場合、どこまで似ていれば同じとみなしてよいのかという問題や、非適応的な収斂のケースなども紹介されている。

何故収斂したり収斂しなかったりするのか。

同じ問題に直面しても、それへの解決策が複数ある場合がある。

その中から、偶然にどれかが選ばれるのかもしれないし、その種が辿ってきた歴史が影響するのかもしれない

進化は繰り返すのか、繰り返さないのか

といえば、どちらの事例もいくらでも列挙することができる。

問題は、どういう時収斂が起きるのか

実験で検証するしかない、ということで第二部へ。

第二部 野生下での実験

第4章 進化は意外と早く起こる

第5章 色とりどりのトリニダード

第6章 島に取り残されたトカゲ

第7章 堆肥から先端科学へ

第8章 プールと砂場で進化を追う

第二部では、いよいよ進化実験の例が出てくる。

進化はゆっくり進むと考えられていたために実験できるとも思われていなかったが、第4章で、イギリスの蛾、ガラパゴス諸島のグラント夫妻の研究などの例から、観察可能な速度で起こることが説明される。イギリスの蛾の奴は、大気汚染で色が変わったというめちゃくちゃ有名な話だが、環境汚染という人為的な淘汰圧によるものなので、自然ではあんな速度では起きないと思われていたようだ。

第5章は、エンドラーとレズニックによる、トリニダードでのグッピー実験(論文発表は1980年)

滝によって隔てられた渓流ごとに、捕食者がいるかどうかという環境の違いがあり、それによりグッピーの柄が地味か派手かという違いがあった。

グッピーのいない場所にグッピーと捕食者を放流することで、エンドラーは進化の実験を行った。

第6章では、筆者による、バハマでのアノールの実験。トカゲを捕まえてきて、岩礁に捕食者ともに放して、適応が起きるか実験する。

ハリケーンがくると全滅してしまって実験が強制終了してしまうなどの苦労話も。

エンドラーらの実験でも、筆者の実験でも、同じ淘汰圧に対して、予測可能な進化が起きることが分かる。

このように進化を実験で確かめられることが分かったが、実際にやるには時間がかかり、なかなか後に続く者はいなかった、と。

一方で、時間のかかる実験は、生態学では行われていると。

その一つが、第7章て紹介されるロザムステッド農場でのパークグラス実験で、現在まで150年間続けられている。これは肥料について調べている実験で進化についての実験ではないが、スネイドンらがこれを利用して進化について研究していた。1970年代の研究なのだが、最近にぬるまで知られていなかったとのこと。

第8章では、シュルーターのイトヨの実験とバレットのシカネズミの実験が紹介される。前者は大学キャンパス内に人工池を作っての実験、後者は荒野にネズミを閉じ込める柵を作っての実験

ところで、後者の話では、保守的な土地柄、進化という言葉は嫌がられるのだが、進化という言葉を使わずに実験内容を説明すると、よく理解され興味を持たれるという話が面白かった

第三部 顕微鏡下の進化

第9章 生命テープをリプレイする

第10章 フラスコの中のブレイクスルー

第11章 ちょっとした変更と酔っぱらったショウジョウバエ

第12章 ヒトという環境、ヒトがつくる環境

第三部は、微生物を用いたラボでの実験

第9章は、レンスキーの大腸菌を使った実験、レイニーの細菌の反復適応放散、トラヴィサーノの酵母を使った単細胞から多細胞体への実験

いずれも反復性が確認されている

第10章は、再びレンスキーの実験。2003年の出来事。爆発的に増殖する個体群が出てくる。12の個体群の中で一つだけが、新たな消化能力を獲得していた。

遺伝子変異を追いかけ、この個体群がどのように進化してきたかを調査

いくつかの稀な変異が重なることで、予測不可能な進化が生じていた

同じ表現型でも、遺伝型が異なるということがある。同じ環境下で表現型レベルでは収斂していても、それを実現させている遺伝型に違いがある、と。そして、その違いが蓄積して、これまでにない表現型が現れることがある。

やはり、進化には予測不可能な面があったのだ、と

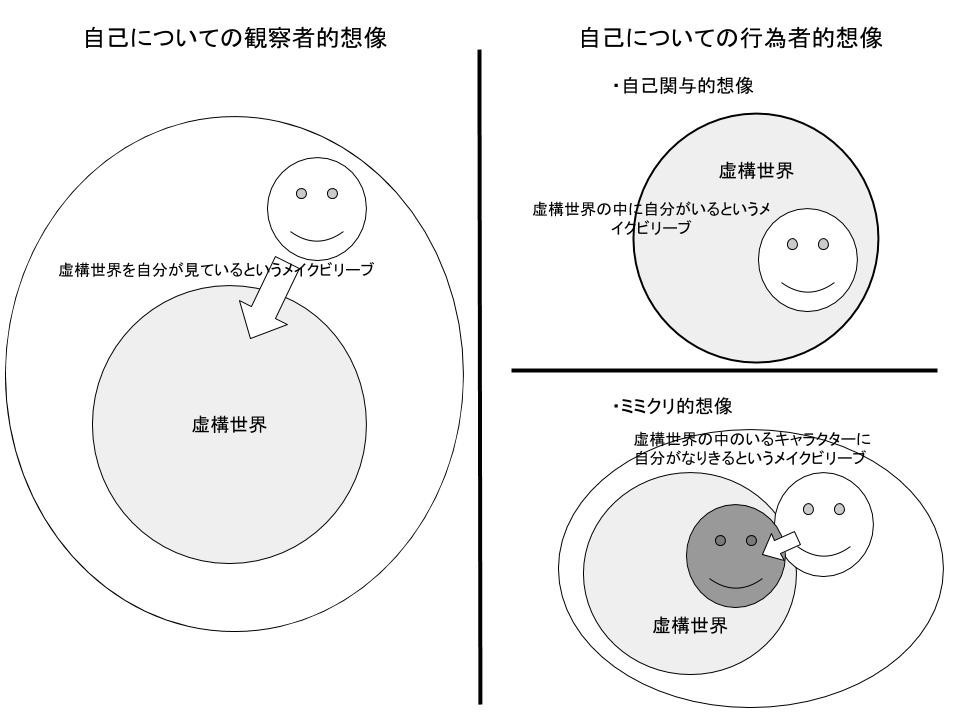

第11章では、グールドの言っていた進化のリプレイと偶有性概念の再検討がなされる。

科学哲学者のビーティが、グールドの偶有性は

2つの意味が混同されていると指摘

1つは予測不可能性、もう1つは因果的従属性

そして、進化のリプレイも、2つの意味に取れる。

1つ、同じ条件で繰り返しても不確定性により違う結果になる、という意味

もう1つは、繰り返しても、条件が少し変わればその来歴によって結果が変わってくる、という意味

ここまで見てきた実験は全て前者の意味で行われてきた

そして、後者の意味で行われた実験はおそらくない、と筆者は言う

ただし、遺伝的に異なる個体群を使った実験ならばある。コーハンによるショウジョウバエの実験た。ハエの出身地が違うと同じ淘汰圧に対して収斂が見られなかった

第12章は、進化実験が役に立つ、ということについて

医学の世界で、病原菌の進化や薬剤耐性への進化についての実験が行われている。

やはり収斂が見られるのだが、一方で収斂した個体群の割合が一部にとどまる

これもまた元々の遺伝子が異なっていると、必ずしも収斂しない、という例なのだが、一方で医学的には、仮に一部であっても収斂が見られると、予測可能性が出てきて治療に役立てることができるという。

薬剤耐性・駆除剤耐性についても、全部ではないにしろ収斂があり、そこから対策を練ることができる、と

終章 運命と偶然:ヒトの誕生は不可避だったのか?

コンウェイ=モリスは、ヒトのような知的生命体が誕生するのは進化の必然だと主張する

ディノサウロイドのような思考実験もあるし、アストロバイオロジーでは、地球外生命体も地球の生命と近い姿をしているのではないかと考えている者たちもいる

しかし、筆者は、仮に知性が生まれるとして、知性が生まれるための条件(二足歩行で、目が前についていて等など)が正しいとしても、それを満たす形のバリエーションはたくさんあり、必ずしも似た姿にはならないだろう、と。

ヒトのほか、キーウィ、カモノハシ、カメレオンなどを挙げ、地球の生命の中にも、他の生命とは似ても似つかない、進化の中で一回しか出てこなかったような種がいることを挙げる。

しかし一方で、これらの種もパーツごとに見ると、実は収斂の事例であることも指摘している。

個々のパーツはほかの種にも見られるものだが、それの組み合わせによって見たことのない種が生まれうる。

地球外生命も、もしかしたらパーツごとに見たら地球の生命と似たものを持っているかもしれないが、その組み合わせによって全然見たことのない姿になっていることはありうる。

最後に、進化は予測可能なのかという問いについて筆者は、短期的にはイエス、しかし長期的には分からない、と述べている

進化実験の話はどれも興味深いが、ある程度まで読み進むと、大体結果は同じ(収斂が見られ、予測可能性がある)なのでちょっと飽きてきたところに、最後の9・10章で、いや実は違ったんだ、どーんと出てくるあたりがやはり面白い。

遺伝子が違うと違う方向に進化するというのは、そりゃそうだとも思うんだけど、遺伝子が違っても同じ表現型にいったん収斂するんだけど、違う淘汰圧がかかった時に、収斂せずに分かれていく、というあたりは、なかなか面白かった(例えばカンブリア紀の大爆発について、表現型の多様性が生じる遥か前に遺伝型の多様性が準備されてたみたいな話があったと思うのだけどそれを思い出していた)

あと、ヒトやカモノハシのようなユニークな種も、パーツごとに取り出すと必ずしもそうではないという指摘、意識したことがなかったので、なるほど、と思った。